《最酷的旅伴》:法國新浪潮背影

- Chan Wei-Bing 陳薇敏

- 2018年7月20日

- 讀畢需時 3 分鐘

已更新:2019年5月19日

2017年,安妮 · 華達 (Agnès Varda) 與視覺藝術家JR攜手合作《最酷的旅伴》(Visages, Villages) ,先後在坎城影展及奧斯卡金像獎中獲獎。提到華達,總是無法忽略她背後所代表的那個年代:法國新浪潮——這部電影便是對法國新浪潮的個人與集體回望。

旅途:那些電影史(前)的

台譯片名《最酷的旅伴》揭示了「在路上」的意圖。電影帶著深厚散文特質,異質物的撞擊開展出電影與攝影、時間與記憶的對話。華達邀請我們搭上她的這列火車,尋找臉龐也尋找高達。本次旅途時間共八十九分鐘。而電影起源正是火車。當盧米埃兄弟的《火車進站》開進1826年的那次放映時,大家付錢看電影,預示活動影像正式與商業活動掛鉤。但我們仍不能忘記電影之前的事,像是攝影、繪畫。

JR的攝影被列印成大型海報,便同時回應兩者。靜照的魅力在於它使人注目,是gaze (凝視) 而非stare (盯) 。我們「閱讀」照片,卻「看」電影。《最酷的旅伴》在電影中探討靜照,將兩種不同的時間性結合:一、照片拍攝的時間暫停,與二、電影放映觀看的持留時間流。村民閱讀照片、我們看著他們閱讀照片。

幾乎所有大型海報都會變成牆上的塗飾,如繪畫一般。它們本著不變的強韌,足以抵抗時間。了無人煙的村莊與礦工們、一座農場裡的羊,或碼頭工人背後的女人,都是紀錄片的基礎:人。然電影後段,海邊巨石卻再也抵抗不了時間了。

因華達開始回望新浪潮並尋找高達。巨石上貼著的臉龐/靜照隨著潮汐迅速消逝,是以類似定格動畫 (stop-motion) 或縮時攝影 (time-lapse) 呈現,電影與攝影的兩種時間性既結合為第三種時間:在動中取靜、在靜中形成動。

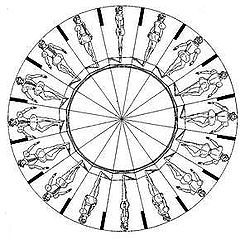

馬黑 (Étienne-Jules Marey) 的攝影槍先於邁布里奇 (Eadweard Muybridge) 的連續性攝影實驗,而普拉托 (Joseph Plateau) 的Phenakistoscope先於這一切。歸根究底,電影原理的發展,何嘗不是由一幅幅靜照所開始的幻覺呢?

尋找高達?他其實從未離開

找到電影、找到時代,就得接著尋找代表人物。華達與JR搭上尋找高達的火車。後當高達拒絕親自迎客,JR說:「或許他想破壞電影結構,這不正是他擅長的嗎?」JR終於脫下墨鏡當作給華達的禮物。這時以華達的主觀視角看去,JR的臉卻是失焦的。總是紀錄大家的臉龐——這樣的人,他的臉龐是模糊也是平面的。

華達在旅途中不止一次提到JR在造型上像極高達,尤其是墨鏡。或許當我們以為她僅僅是在尋找高達時,此時赫然發現高達其實就在身邊,從未離開過。華達並不尋找高達,她尋找的是法國新浪潮在今天。那股新浪,或許是JR。

至於昨天的法國新浪潮,她看不見,如同看不清JR的臉龐般。丈夫雅克 · 德米也不在了。作為一部新浪潮祖母在八十八歲送給世人的電影作品,她在這裡對自身與背後的時代作出了最完整卻最哀傷的回望。仍活躍的高達、他們一直尋找的高達,今年五月於坎城首映《Image Book》(台譯:影像書) ,那又將會是怎樣的法國新浪潮在今天呢?

高達近年來用無數電影作品呢喃他對世界的散文式批判,其力量是接近咆哮的。華達的電影語境總是頑皮、看似高亢,實則低語她的時間與記憶。其散文特質,在「旅途」本該「往前」,她則志在「回望」。

電影最後,我們看到的再也不是臉龐、並非正面,而是背影:華達與JR的背影、法國新浪潮的背影。

Comentários