反—顯像:重寫電影史的高重黎與《延遲的刺點:堤II》

- Chan Wei-Bing 陳薇敏

- 2020年4月5日

- 讀畢需時 5 分鐘

無論是以實驗電影、散文電影、或論述影片指稱高重黎的「幻燈簡報電影」系列,其作品中所要探究的,皆是影像機器與機器影像的雙重辯證。如若影像作為某種歷史的佐證,這個證詞正好拷問在電影史進程上,透過影像所建構出的,究竟是誰的歷史、誰的電影史?或以一種心理動能的、生理感知的層面,簡而言之:所謂「影像的真實(現實)」,真的「眼見為憑」嗎?

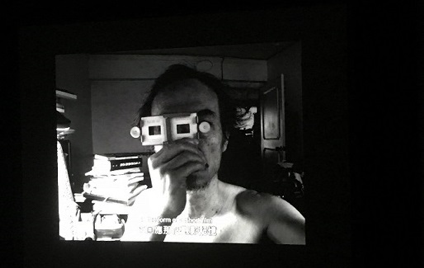

高重黎的「幻燈簡報電影」,是為一種不用關燈的電影形式。走出俗稱「黑盒子」的影像幻覺,在《延遲的刺點:堤II》這件作品的最原始狀態中,羅蘭 · 巴特所謂的「影院情境」是不存在的。「幻燈片機」這種介於攝影的靜態凝固、與電影的時間流動之間的媒介,切合兩者的縫隙:既有照片閱讀、也有時間跨距。而明室般的幻燈片機,瓦解電影技術史在暗箱裡被發展的固定模式,高重黎以「幻燈簡報『電影』」中的「電影」二字,對電影技術史、電影觀看史提出鏗鏘有力的反—證詞:這片螢幕而非銀幕,不閃爍現代性的慾望、也不放射出任何一道光、一種單一的歷時時間軸、一場昏暗乃至昏沉的幻夢——沒有了前後相繼的電影運動,一張張靜態照片加之高重黎本人的手寫字卡、旁白,作者以各種盡可能的方式現身(影像、聲音、書寫),似乎兌現了海德格所言的:「靜止就是最激烈的運動。」

而那些負像,作為如高重黎在片中所界定的「影像的影像、時間的時間」,是有著機器絕對性的產物、是不符合自然界的怪胎。這個只屬於影像機器(生產工具)的胎兒,在玻璃片的透視上,看似預先設定了另一種與「可見」相悖論的可見者:我們確實見到玻璃片、見到藏在感光薄膜內的影像,這是第一層可見。然而其材質上的透視卻成為「影像的現實」的突破口、也是宿命論的歧路,使我們的眼眸穿越中間地帶,讓那些毫不質疑並無所畏懼的凝視、閱讀,跌入可見的虛空。這是第二層可見,也是可見背後的可見;是影像的悖論、更是通達事物本質的方法。當槍彈、女人作為電影工業的動能時,第一電影史即是以各種方法通達一個本質:說故事的幻覺體;而高重黎則以他的《延遲的刺點:堤II》作為一種方法,祈望通達整個電影史的本質與本體。

某程度而言,《延遲的刺點:堤II》也運用了某種現成影像 / 撿拾影像的方法學。不管是衍用克里斯 · 馬克的《堤》抑或木下惠介的《二十四之瞳》,或許可以產生出第一個自問自答:為什麼「幻燈簡報電影」的方法會如此重要?在拒絕生產消費性影像、或簡言之拒絕被生產工具支配的思維下,正是高重黎重寫電影史的方法。那些一場又一場的電影幻夢,讓「影像的(偽)現實、(偽)歷史」在一百多年來得以毫無破綻、站穩腳跟。「偽」所指涉的並非純粹虛假,而更多是虛構的、粉飾的電影方法——那些正像。於是,從機器影像所思進而發展出的一種激進策略:高重黎以影像機器作為本體,在時間、負像、記憶、影像的相互支配之間,也在電影—觀影的生理感知、物理技術、對象世界與視覺話語之間的套層互動結構中,試圖鬆動僵化的影像邏輯,進而反抗、甚至反—顯像。

而第二個自問自答,則是在克里斯 · 馬克的《堤》中,所描繪的第三次世界大戰,在現實中實則尚未到來。這種「尚未」,卻以「先將來時」的回返、幽魂式時間樣態,一再警醒我們:又或許,這已是一場由資本殖民統治所操控的現代戰爭,甚至是被影像支配的我們,皆成為囚奴。高重黎藉以反戰電影《二十四之瞳》所提示的視覺性毀滅,帶出影像與世界之間是如何相互影響。因為戰爭而失去視覺感知的人,憑藉他的記憶描繪出昔日時光照片的心像。「能見者統一生產工具與生產資料。」透過影像機器霸權,進而統治了機器影像的現實意涵。這個世界不僅一位能見者,也就因此不止一種電影史。各種電影主義、新浪潮式的電影美學與意識革命⋯⋯當這些由群體內部垂直式繼承的影像文化,如同現代性的謊言般,將我們帶入記憶、自我、與可見的深淵時,第三次世界大戰真的尚未到來嗎?

以聖像破壞、聖像反聖像的複合體,「影像與時間的彌賽亞」依循高重黎的言說,挑戰聖像般的第一電影史,現實一一回到幻燈片機那個「噠、噠、噠」的當下。歷史的碎片,如同每一幀影像都具有等待被未來穿透的潛力般,影像(歷史)、與歷史(影像)從來都不是單語而是複音的:藉著重寫,在時間的進程中找到自己的語言沙漠。這即回應了影像(而不僅僅是羅蘭 · 巴特所探究的照片)也具有所謂的刺點。只不過在時間流動的電影狀態下,與刺點的重逢絕對是延遲而非當下的。影像作為看似不變的能指、作為現代性的聖像,其所指將產生歧異,而那些負像就會從四面八方回返,刺穿記憶與當下,終結由影像建構的歷史謊言。

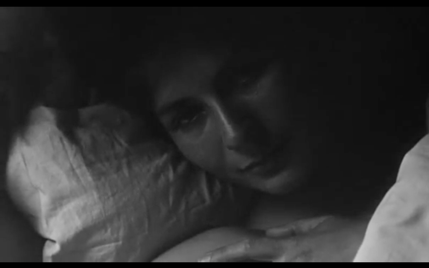

《堤》中,當那位記憶裡的女主角從睡夢裡朝我們睜開眼時,我們便已知曉這從來就不是一部「照片式電影」、不止是;而是在電影時間,一秒24格的不斷複製、這樣的制式模範中,所模仿出的記憶之旅。照片跟影像有著相悖的圖像命運,即前者的「此曾在」,這個東西確實存在過;與後者的「幻覺」,由視覺暫留所帶來的時間假象,以致「這個東西真的存在過嗎?」,成為影像給影像的自問自答,這種質問,卻甚少發生在作為紀實的、證據的照片裡。自睡夢中回返的《堤》,便重新回到了電影的時間性。

然而在《延遲的刺點:堤II》裡,除了一以貫之的照片外,這部自稱電影的(非)電影,也以藝術家的眼眸作為攝影機,反攝眼睛與光的雙重假想。這些反覆辯證的路徑,無非就是向可見者、也就是我們提問:我們為何從不懷疑電影?第三個自問自答也就在此處顯現。「來自世界的電波」,其中的「世界」究竟是如何為自身顯影的?我們是如何看見物體的?光。影像是如何成像的?光。《延遲的刺點:堤II》在最後十秒鐘,負像、白螢幕的跳接結構,將會在視網膜產生某種殘像、一種一半的正像。但這時候,我們仍會臣服視覺宿命論般的向光性,在可見的不自覺中沉淪嗎?

Comentários