《富士山》:媒介影像時間性

- Chan Wei-Bing 陳薇敏

- 2018年10月18日

- 讀畢需時 3 分鐘

寫於《X+3=1》影展中,Fiona Tan 《富士山》、高達《影像之書》:

-

「電影時間性」來自敘述。從故事的推進、到技術上的pan左到右右到左、zoom的遠到近近到遠等等,過程就是它的時間性,認知或經驗就是在觀看時辨認時間維度的方式。顏色也能長出電影時間性,光線、走位、運動,全都是時間性。

所以電影作為時間流,不是只有產生在單一的背面或正面,而是兩者。不是只有電影作為物、本體論的探討,還有電影作為文本、那些正面的東西。它們是同時存在的,沒有先後次序。

但因為「電影」一詞同時指向 cinema / film,下面要說的是影像。「影像時間性」,是電影與錄像藝術、美術館電影有別的關鍵。後者往往先是影像媒介,再來才是媒介影像。是作為物,物再成為文本。

連接到最近在想的事,關於YouTube影片的製作與觀看。先回溯第一屆世新實驗片影展邀請到台藝大錄像作品,對於什麼是錄像藝術、什麼又是實驗電影——當它們皆以投影式呈現於布幕上時,Video-art 首先在這裡被解體。

但無論是實驗電影或電影本身,與 Video-art 的這個情況雷同,因為移動性產生。這裡指向的不是 「cinema / film 會消失!」的那種末日恐慌,而是「時間」將成為缺席。《影像之書》,高達說:「我們在缺席中尋找時間。」

YouTube影片的觀眾是未來的電影觀眾,我常在想的不是年輕人愛看什麼內容,而是年輕人可以接受的時間長度。當移動性產生,可以跳著看一部電影時,影像時間性也被解體了。倒放、重播,這些都是 cinema 不會去做的事。可是再無法將 film 困在 cinema 裡了。電影創作亦同。

所有可見的東西都會消失的。身體、材料、記憶與空間都會消失,唯時間永遠年輕。它應該會變成一個更厲害的東西,雖然它現在已經夠厲害了。電影亦同。

承上。所謂影像媒介已經消失了,疆域被揉成紙團。媒介影像呢?

而「靜照+畫外音=堤」,似乎成為某種電影公式。在《富士山》與《堤》之間卻是兩回事。前者的靜照閱讀,是為心理維度;後者的靜照閱讀,則為模仿電影維度。

前者的敘述來自語言,是「語言作為電影的敘述系統」。將照片轉換為電影閱讀時,媒介影像在這裡變成流動的心理時間性。《堤》則影像作為敘述系統,是為靜止的電影時間性。

影像從一個畫面到一組畫面,從一到多,從影像的詞彙到影像的句子。語言從一個字到一句話,從聲到意,從語言的能指到語言的所指。之所以說指認、認知、經驗,意即《富士山》將旁白抽掉,就什麼都沒有了。

指認,在這裡變成了對語言的指認,對英語旁白的指認。在英語系統外的觀眾,是指認不出裡面的時間單位的。而最小的單位,可到一個英文單字。

不過比較有趣的,是《富士山》對閱讀靜照產生了凝視。

但關於凝視,我們仍需要理解到:人是沒辦法凝視的。當我們在看一個點,如果用顯微鏡來看自己的眼球,它並非不動的,而且頻率很快。如同我們看鏡子、看著自己的臉,那是整體。唯有在發現這個點是什麼時,臉就不見了,只剩下那個點,凝視才會產生,你會發現你的眼球。

這如同電影。因為眼球飄動,所以整張構圖就出來了。唯有當我們凝視到某一點時,其他都消失了。

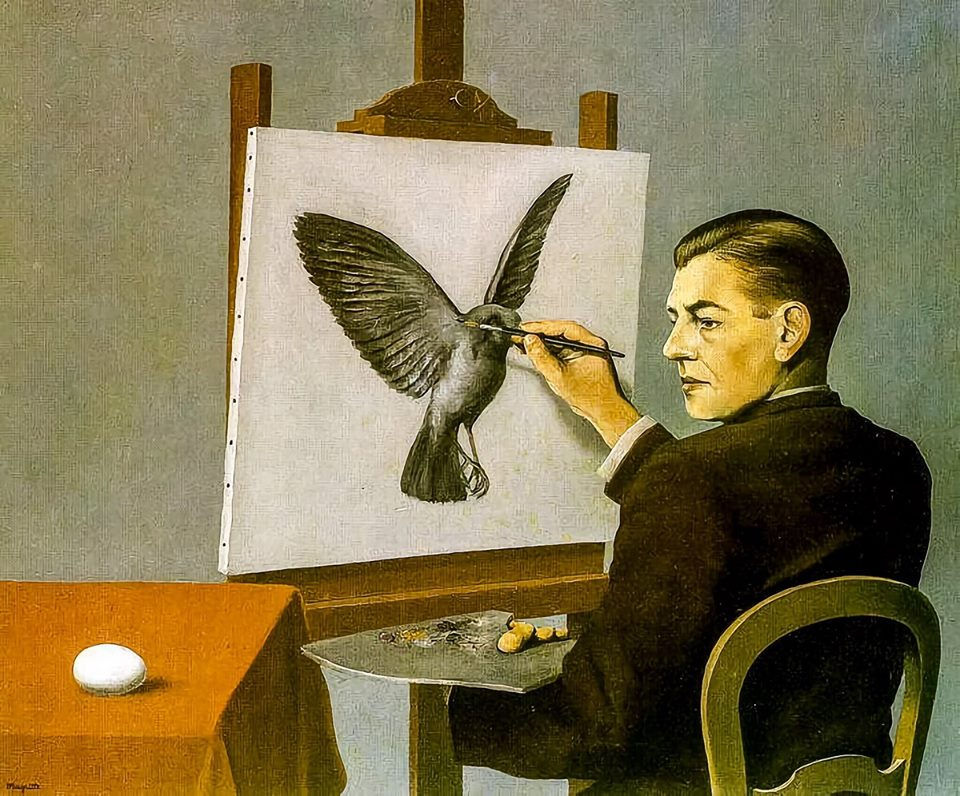

首先,我想起馬格利特的這幅畫《透視》——看見不可見的。這幅畫本身就存在著敘述,而且是最小單位的敘述,即一。而「看到沒有的東西」,這種超知覺的透視也作靈視。

電影 / 影像的多重時間性,它絕對不僅是歷時的。還有記憶如何成為材料被遴選,最後是「所信」——關於《影像之書》。

綜合而言,《富士山》的凝視,就是那座富士山。透過「語言作為敘述系統」,再因凝視產生透視。我們看見不可見的,那已逝的情人與時光。

Comments